01

活动背景

2024年6月9日,东南大学与宾夕法尼亚大学共同举办的国际暑期学校成功落下帷幕。这次活动不仅是一次跨越国界的学术之旅,更是中美两国一流高校间的高水平合作。该暑期学校计划在未来五年内每年夏天举办,为期两周,围绕一个共同关心的主题进行深入探讨。

2024年恰逢杨廷宝先生获得宾夕法尼亚大学学士学位的100周年,此次暑期学校的举办更显得意义非凡。这一活动不仅纪念了两校一个多世纪以来的深厚友谊,更是对杨廷宝、童寯等建筑先驱学术精神的传承与发扬。

02

夏校主题

人工自然

跨越人工与自然的对立

ARTIFICIAL NATURE

Steps Toward Overcoming the Opposition Between Artifice and Nature

03

活动内容

南京-上海-苏州-扬州

在为期两周的时间里,中美学生共同参与了以工作坊形式展开的一系列学术活动。他们走进南京、上海、苏州、扬州等中国城市,对代表性的建筑、景观和城市设计作品进行调研、记录和解读,对相关前沿理念开展研讨。

中美学生通过亲身考察,以自己的视角记录与研读,深入理解这些典范性项目,探讨了人工与自然之间的关系。

本次暑期学校还结合了以“当今之设计结合自然”为主题的展览和国际研讨会等系列活动,为两校之间的学术交流与合作拓展了更广阔的空间。

04

5个研究主题

10组研究成果

在夏校期间,10组学生以5个研究主题为导向,对所选项目进行了详细的记录和解读。这些主题包括:项目的建造、使用模式、空间布局、形式、外观和用途的整体一致性以及项目需要应对的当代现实与其场地既有环境之间的关系。

同时,他们还学习了如何通过摄影、速写、文字等多种方式记录和解读,为未来的设计工作提供灵感和借鉴。

在夏校结营答辩中,中美同学通过图纸和ppt汇报展示了他们的研究成果。师生们在答辩讨论中共同探讨夏校的总体目标——重新思考人工与自然之间的二元关系。

TOPIC 01

考虑项目的建造

取自现场的本地材料和在外地生产或制造后带到此地的材料,它们之间是什么关系(如连接形式或 连接点)?

GROUP01

BREAKING BINARIES

Modeling Perception of Time, Place, and Materials

东南大学:丁倩文、王千惠、李浩宁、占慧莹

宾夕法尼亚大学:Carlotta de Bellis, Gianna Paglia, Robert Levinthal

作品介绍:

该研究旨在探索东西方学生对建筑和自然环境的不同理解。通过创建三维模型,比较了学生们对虎丘、拙政园和明孝陵等名胜的解读。结果显示,学生们对这些地点的看法存在显著差异。此研究方法有效促进了跨文化对话,打破了传统的二元对立思维,不仅为学生们提供了分享独特观点的平台,更强调了尊重差异、相互学习的重要性,为推动国际间的文化交流与合作奠定了基础。

GROUP02

BEYOND STONE

Crossing Material Boundaries

东南大学:曹逸伦、赵霏雨、刘宇真、王泓卜

宾夕法尼亚大学:Anne Parker, Cate Orchard, Zihan (Henry) Wei

![]()

作品介绍:

该研究作品探讨了中国古今园林中石头的应用及其文化意义。石头在中国古典园林中不仅是美的象征,更承载着深厚的文化内涵。团队研究详细分析了石头在园林设计中的多种用途,如特置、散置、叠石堆山等,并指出其在现代景观设计中仍占据重要地位。研究强调了石头应用中的生态可持续性、材料多样性以及文化创新,体现了对自然美和文化遗产的持续追求。该研究以丰富的实例和深入的分析,展现了石头在中国园林艺术中的独特魅力和文化价值。

TOPIC 02

考虑项目的使用模式

设计所预期的人类行为和场景体验,如何通过周围的环境条件得到维持和延续?

GROUP 03

DIFFUSED BOUNDARIES

Experiential study of Interactions between the artificial and natural

东南大学:杜鑫、汪睿哲、唐烨

宾夕法尼亚大学:Andreina Sojo Faria, Clarasophia Gust, Siyu (Jasmine) Wu

作品介绍:

该研究探讨了边界作为阈限空间的概念,指出边界不仅标志着物体的边缘,还代表着自然与文化、人工与自然的交汇点。研究从物理、文化和感官三个层面剖析了边界的特性和人们与边界的互动方式,揭示了边界在建筑设计中的重要性。研究发现,模糊的边界能激发人们探索新地点并观察变化,从而更深刻地认识到自己与自然的紧密联系。

GROUP04

WATER IS LIFE

Jiangnan Waterscape Expo

东南大学:杨雁翔、任书瑶、樊思嘉

宾夕法尼亚大学:Alexandra Hayes, Jesus Frias, Rachel Aaronson, Sierra Caley

作品介绍:

团队探索了中国“山水”艺术风格,聚焦于水与景观的互动。研究发现,无论是现代水景还是传统园林中的水元素,都承载着深厚的文化与自然意义。团队还通过艺术创作表达了水带给人们的情感体验,强调水作为生命之源的重要性。该研究不仅加深了对中国园林文化的理解,也激发了对水与人类关系的深入思考。

TOPIC 03

考虑项目的空间布局

设计中的哪些元素和部位,揭示了设计师对本地和远地的事件及时间之间特定关系的认知?

GROUP05

FROM HERE TO THERE

远引若至

东南大学:丘容千、程昱浩、陈轶男、戴子浩

宾夕法尼亚大学:Charles Starks, Maria Fairchild, Brianna Belo

作品介绍:

本研究聚焦于人类与自然互动的设计策略,通过“借景互动”理念,探讨设计师如何精心策划人与自然交流的时刻;分析空间序列与层次深度,揭示互动点的具体体现,以及历史与现状的对比,深入探索园林设计的深层意义。

GROUP06

IN BETWEEN

Dreams and Reality

东南大学:和译、吴奕亭、杨云舒

宾夕法尼亚大学:Anwen Kelly, Brenton Cai, Courtney Ward, Yalei Zhu

作品介绍:

园林以其自由松散之姿成为知识分子寻求心灵慰藉的圣地。框景式设计,巧妙剪裁视野,层叠展现植物、岩石、小径等自然元素,引导观者聚焦于每一细节之美;将情感融入设计,展现象征主义之精髓。本研究以拙政园为例,探讨了园林如何通窗户、屏风等元素的运用,实现空间的切割与视觉的框定,进而激发观者的想象力与创造力。

TOPIC 04

考虑项目形式、外观和用途的整体一致性

哪些具体迹象表明建筑、景观和城市设计之间的边界已然模糊?

GROUP07

BEYOND BOUNDARIES

Between Artifice and Nature

东南大学:雷震、徐灵芝、爱新觉罗紫轩

宾夕法尼亚大学:Alexa Ringer, Jordan Arden, Julius Quartey-Papafio, Lillian Zhang

作品介绍:

本研究以苏州博物馆和拙政园为案例,探讨了城市设计、建筑学与景观设计三者之间的交融与碰撞。通过多尺度的分析,从场地规划到建筑细节,再到街道和邻里环境,揭示了自然元素与人类体验在塑造和谐空间中的核心作用。研究不仅强调了这些学科之间的内在联系,还展现了如何在现代设计中融入传统美学和哲学理念,为跨学科设计提供了新的视角和灵感。

GROUP08

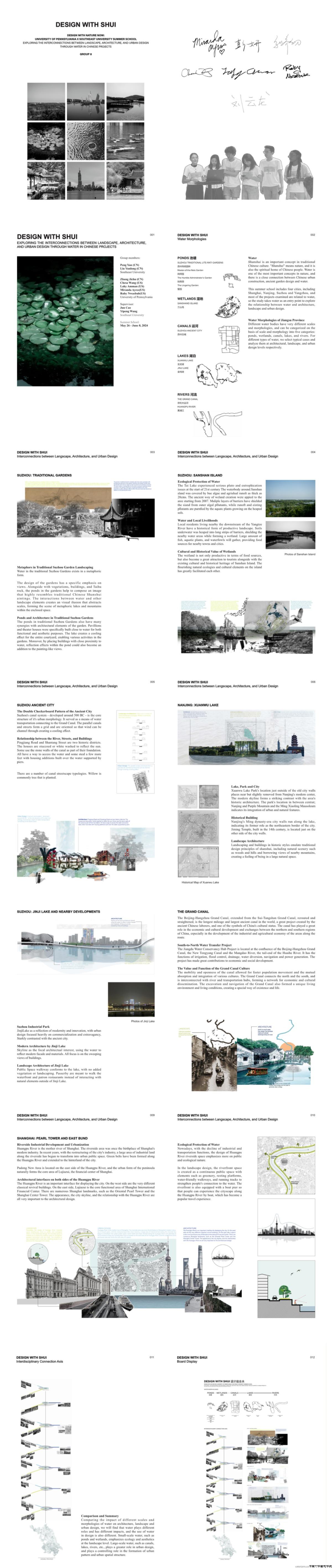

DESIGN WITH SHUI

EXPLORING THE INTERCONNECTIONS BETWEEN LANDSCAPE, ARCHITECTURE, AND URBAN DESIGN

东南大学:彭妍、庄宇宁、刘云龙

宾夕法尼亚大学:Chesa Wang, Lahy Amman, Miranda Ayres, Ruby Nwaebube, Jichu Zhang

作品介绍:

本研究聚焦于中国传统与现代景观设计中水的角色与影响。通过考察苏州、南京、扬州等城市,分析从池塘、湿地到运河、湖泊等不同尺度和形态的水体,探讨其与建筑、景观及城市设计的紧密关系。研究揭示了水在传统园林中的隐喻意义,以及在现代城市设计中如何塑造空间、增强生态联系。同时,对京杭大运河等历史水道的分析,进一步强调了水在中国经济文化发展中的重要作用。

TOPIC 05

考虑项目需要应对的当代现实与其场地既有环境之间的关系

设计中的哪些地方、形式和细节,展示了其对历史状况或先在条件的创造性转化?

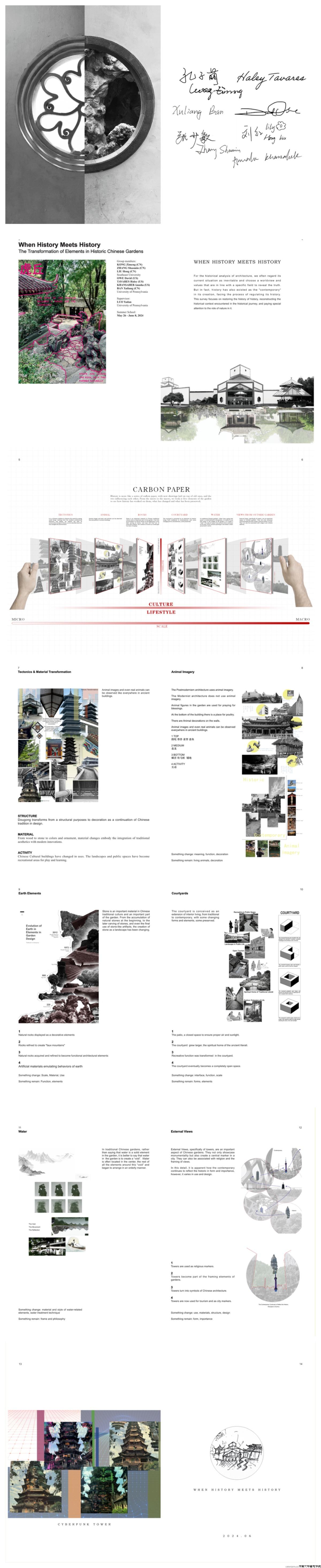

GROUP09

WHEN HISTORY MEETS HISTORY

The Transformation of Elements in Historic Chinese Gardens

东南大学:孔子萌、张少敏、刘红

宾夕法尼亚大学:Anusha Khansahe, David Owe, Haley Tavares, Xuliang (Bruce) Ban

作品介绍:

该研究探讨建筑历史与当代设计的交融,揭示了历史元素如何在当代建筑中得到新的诠释。通过分析结构、材料与活动三个维度,研究展示了传统与现代如何在建筑设计中和谐共存;还挖掘了自然元素与动物意象在建筑中的独特作用,以及庭院与水的设计如何延续传统并适应现代生活。此外,外部景观如塔楼的设计,不仅承载着历史意义,还为城市景观增添了新的视觉焦点。

GROUP10

WORKS AND WORLDS

Design at the Intersection of Culture + Ecology

东南大学:林思铭、蔡慧琳、佘佳纹、陈萌

宾夕法尼亚大学:Basak Eren, Jack Bradley, Lillia Schmidt

作品介绍:

本研究探讨了设计空间与人类及自然环境的相互作用。设计空间不仅是建筑师理念和原则的体现,也是与周围环境互动的结果。通过苏州博物馆、拙政园、方塔园、三山岛等案例,展现了建筑、园林在不同时间尺度下的演变和自然影响,反映了从人类中心主义到强调生态修复和文化保护并重的转变,洞察人类如何与自然和谐共存。

05

老师感言

罗亚丹

宾夕法尼亚大学

我想从四个角度来分享此次东大-宾大夏校的感想。

对于绝大多数参加夏校的美国学生而言,这次经历是他们首次踏足中国,亲身体验了中国的传统空间以及现代城市建设;并且与东大同学们组队,在非常短的时间内产出了一份份令人惊喜的研究成果。相信这次夏校经历会对他们的未来职业发展产生深刻的影响。

从高校角度来看,宾大与中国有着深厚渊源,早期的梁思成、林徽因以及杨廷宝和童寯等人,都是从宾大毕业后回国,将所学知识与中国传统文化融合,奠定了中国现代建筑的基础。这次夏校不仅加强了两校之间的交流与合作,还激发了两校教师对未来进一步合作的期待。

从规划和设计行业角度来看,生态环境是没有国界的。海平面上升,全球变暖,生态环境恶化这些挑战都是需要所有人共同的合作和努力。而从城市设计角度来看,我认为全球每个城市面临的问题都有很多相似性。中国在城市发展和基础建设上的成功经验,值得所有人的学习。

从我自己的角度来看,带领美国学生体验家乡的美好,听到他们的赞叹让我倍感骄傲和自豪!同时,作为景观设计的教育者和实践者,这次夏校为我带来了很多设计灵感,也发掘了很多我以前从未意识到的,自身和中国文化潜意识的连接。相信这些启发都会反映在我之后的实践和教学之中。

曹俊

东南大学

2024年东南大学-宾夕法尼亚大学暑期学校是一次跨越国界、连接中美的学术之旅。近80人的师生团队度过了异常充实的两周,不仅研学考察了上海、南京、苏州、扬州等地的近20个传统园林及当代景观设计案例,还通过研讨会、展览、工作营等多种形式共同探索全球化背景下“当今之设计结合自然”的重要命题。作为带队老师,我惊叹于来自两所一流高校的中美青年学子们能够打破不同文化背景、不同专业领域的差异,在专业上紧密协作,在生活中彼此交流,在高强度的日程下呈现出有深度的学术思考与合作成果。

东南大学与宾夕法尼亚大学之间的历史渊源发轫于上个世纪,以杨廷宝先生为代表的中国第一代建筑师自宾大留学归国,为中国的建筑教育事业做出杰出贡献。五年前,我也曾作为visiting PhD在宾大有一年的访学经历,五年后再度连线对我更是有特别的意义。Rob、Charles等当年结识的朋友竟在夏校再度相遇,不禁感慨不已。

最后还想感谢一下所有参与组织的师生们,超大规模的活动组织总是不易的,是你们克服很多、保障了夏校的高质量开展,让这个夏天的记忆如此美妙!

寿焘

东南大学

非常荣幸参与此次东南大学-宾夕法尼亚大学暑期学校带队指导工作,由衷感谢两校师生和各界朋友的辛勤付出。两周时间,两校师生、两国青年一同游历、彼此切磋、互相学习、共同成长,在学术生涯和人生经历中留下独特美好的灿烂印记。两校青年学子比肩协作,完成了一场跨越大洋、超越国界、翻越差异的学术之交、友谊之约和文化之旅。

十年前的夏天,我人生中第一次踏出国门,访学宾大;十年后的夏天,在家乡与宾大再度重相逢,一切皆是缘。盛夏之缘,中美之约,一切都是那么美好而自然,自然到时常在南京的街头也能感受到费城的味道!

王艺彭

东南大学

两周的夏校是一场丰富且高效的学术之旅,在其中,来自东大和宾大的同学、老师们既充实又欢乐。我们一起考察了南京、上海、苏州、扬州四地具有代表性的古典园林、历史街区、现代建筑、城市公共空间、运河水利工程等案例,它们分别从不同角度反映着中国优秀的传统文化与高质量的现代化发展。

来自不同国家的同学在旅途中颇感赞叹,亦由此生发出了颇具学术深度的新思考,在“人工自然”主题下,不同文化背景下的同学在一起产生出思维碰撞的火花,他们以不同的视角切入对考察案例的研究和分析,围绕空间组织、景观内在机理、材料认知等议题,形成了具有创新性和洞见性的成果。

与他们一同考察、探讨的过程中,我不仅为我们的文化和发展更感自豪,也收获了更多元的认知与思路。同时,夏校期间建立的情感纽带也令人动容,从接机时的热情相识到离别时的深情拥抱,同学与老师们都感到这份友谊随着夏校的进行而愈发增进,在夏校圆满结束后,亦将长久延续。

最后,感谢两校参与组织工作的各位老师、同学,感谢行程中各地政府、单位给予的支持,感谢你们使这趟旅程如此顺利、丰富和难忘。

张高超

东南大学

本次东南大学与宾夕法尼亚大学的暑期学校活动,不仅深化了两校之间的合作,也展示了“人工自然”这一主题的丰富内涵。通过考察南京、苏州、扬州和上海等地的代表性城市更新项目、江南古典园林、历史文化景观、现代生态修复项目和知名设计事务所等,中外学生们拓宽了视野。他们不仅领略了以中国古典园林为代表的传统营造方法魅力,也体验了现代以人为本、结合自然的设计创新。在“人工自然”这一主题下,学生们从五个不同的角度,结合实际考察和理解,生动地阐释了“人工自然”的多样性。同学们在有限的时间内完成了高质量的成果,既具备出色的学术深度,又展现了卓越的视觉表现效果,他们的工作态度和质量值得高度赞扬。

此外,通过本次暑期学校,师生之间结下了宝贵的友谊,大家在专业和生活等方面的积极交流,增进了彼此的了解,这段经历将成为大家珍贵的回忆。最后,特别感谢相关部门的大力支持,以及两校教师和领导的悉心指导和帮助。

06

总结与展望

通过本次暑期学校,中美学生深刻认识到人工与自然之间的关系是一个复杂而辩证的话题,需要在未来的学习和工作中不断探讨和思考。

东南大学-宾夕法尼亚大学国际暑期学校取得了丰硕的成果,不仅为中美学生提供了一个宝贵的交流平台,增进了彼此之间的友谊与理解,也促进了双方的学术交流与合作,为相关领域的学术发展注入了新的活力。我们也期待更多的中美青年学生能够通过这样的活动拓宽视野、增长见识、增进理解、提升能力,为一个美好、进步、可持续发展的世界贡献自己的力量。

我要评论 (网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站同意其观点或证实其描述)

全部评论 ( 条)